2025-07-13 15:27 來源:新湖南 作者:汪俁 顏木丁 謝可 點擊:

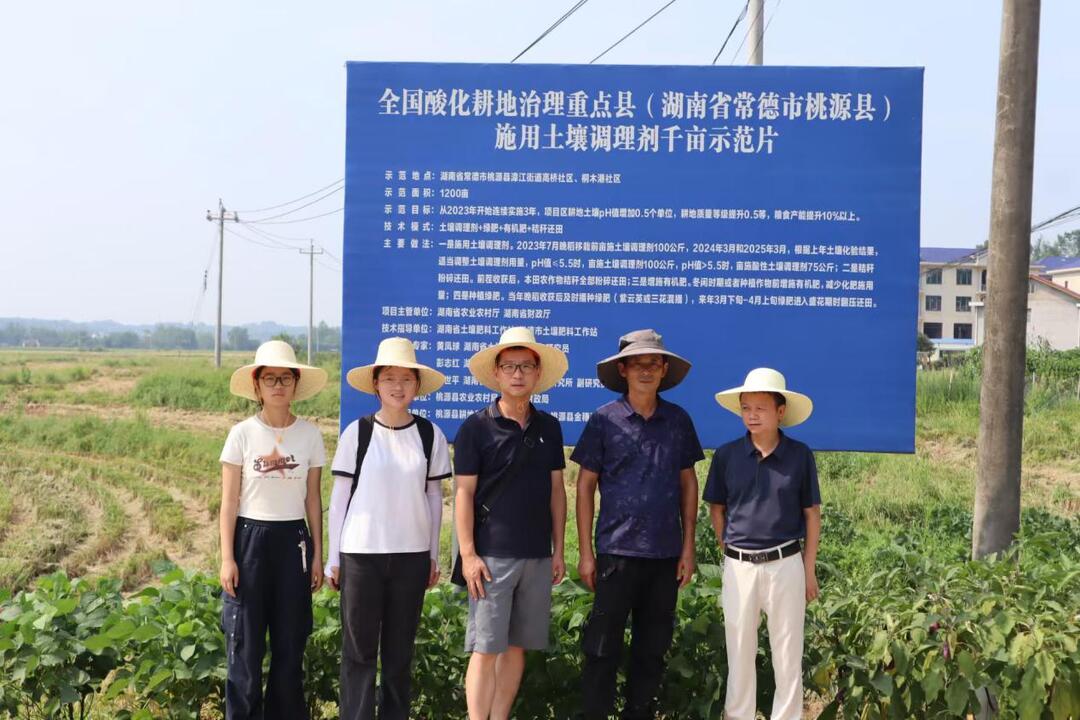

7月8日上午,湖南師范大學“湖湘耕地文化傳承與發展研究”課題組、“桃源耕夢,鄉土育禾”暑期三下鄉實踐團隊,走進湖南省桃源縣高橋社區千畝示范片,實地探訪以千年農耕智慧為底色的“古法新釀”酸化耕地治理模式。團隊與桃源縣耕地質量監測保護中心主任陳志軍、種糧大戶樂在福展開深入交流。

課題組和實踐團成員正前往高橋社區千畝示范片

調研過程中,陳志軍向大家介紹,桃源縣耕地過去長期受到土地酸化、地力降低等問題的困擾。針對這些情況,當地積極探尋治理路徑,形成“古法新釀”特色模式:一方面,它有著深厚的農學文化底蘊,其傳承的綠肥種植、秸稈還田、生石灰施用等土壤改良古法,在《齊民要術》《農政全書》等古代農書中均有記載;另一方面,該模式融合智能監測、土壤檢測、機械化作業等現代科技手段,共同促進了耕地質量與糧食產能雙提升。

課題組和實踐團成員現場參觀酸化耕地治理

作為湖南省農耕文化與耕地保護十大優秀案例之一,桃源縣酸化耕地治理成效顯著,2023-2024年推動16萬畝酸化耕地pH值提升至5.47、水稻畝均增產66.7公斤。該模式成功打造出可推廣的技術樣板,為南方丘陵地區酸化耕地治理提供了“桃源方案”,讓“桃花源里好耕田”的美好愿景成為現實。

參與人員結束后合影

此次調研,實踐團隊切身感受到“古法新釀”在酸化耕地治理中的實踐效能與獨特價值。它不僅為耕地保護開辟新路徑,更激活了傳統農耕文化的時代生命力,對推動農業綠色轉型、筑牢糧食安全根基具有重要現實意義。

文字、圖片:汪俁 顏木丁 謝可

【關閉】